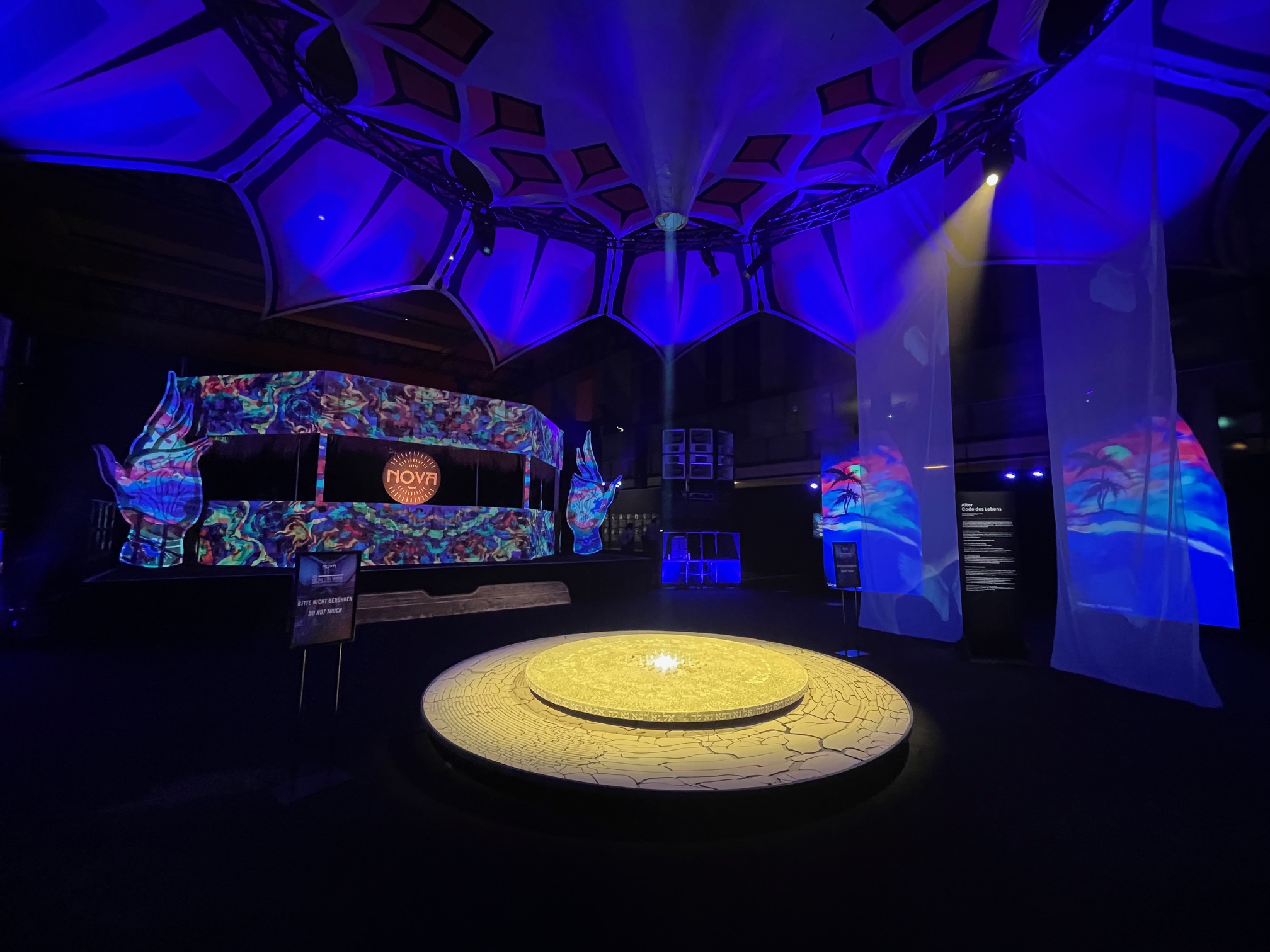

Diese Theaterrezension startet mit dem Ende: Der Schlussapplaus vereinte das ganze Haus im Glück. Auf der Bühne standen glücklich leuchtende Schauspielende, staunend über die Begeisterung des Publikums. Das Publikum applaudierte glücklich und begeistert von der anrührenden Freude der Schauspielenden. In einem Moment des gemeinsamen Glücks schmolz alles zusammen.

Foto: Phillip Zwanzig

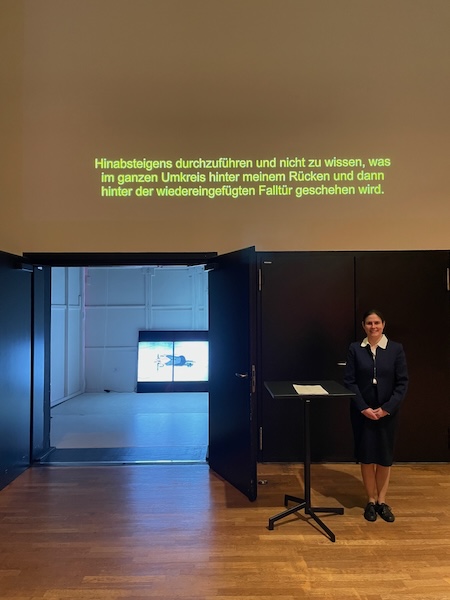

Wenn diese Finalbeschreibung annehmen lassen sollte, dass vorher ein harmonischer Theaterabend stattgefunden hat, der folgekonsequent mit einer harmonischen Verabschiedung endete, dann ist das ein Irrtum. Der Theaterabend war eine Herausforderung auf mehreren Ebenen, denn er erfüllte kaum eine der gängigen Konventionen, die ihrerseits die Erwartungen präfigurieren. Die Inszenierung „Mord im Regionalexpress“, die Milan Peschel zusammen mit dem RambaZamba-Ensemble – ein Ensemble, in dem Schauspielende mit und ohne Behinderungen zusammenarbeiten – auf die Bühne des inklusiven Berliner RambaZamba Theaters (RZt) gebracht hat, suggeriert mit ihrem Titel, dass im Regionalexpress ein Mord stattgefunden habe. Allerdings fehlt von einer Leiche („War es etwa ein Schauspieler in der Sinnkrise?“) jede Spur. Zwar sind die Umrisse eines menschlichen Körpers auf dem Bühnenboden nachgezeichnet, sie lassen sich aber nicht füllen. Aufgrund dessen bilden die Reisenden des Regionalexpress eine Sonderkommission, deren Kostüme Referenzen sowohl zum Krimiklassiker „Mord im Orientexpress“ von Agatha Christi, als auch zur Kriminalliteratur „Sherlock Holmes“ von Arthur Conan Doyle herstellen. Verfolgungsjagden, Schießereien und Rempeleien, vertont durch entsprechende Filmmusik, lassen vermuten, dass hier ein Kriminalstück mit Komödienanteilen gespielt werden könnte. Denn auch ein Blues Brother ist Mitglied der Sonderkommission. Aber bis zum Schluss ist unklar, was, warum, wozu und gegen wen hier ermittelt wird. Hieu Pham, Zora Schemm, Franziska Kleinert, Moritz Höhne, Christian Behrend, Joachim Neumann, Anil Merickan und Milan Peschel (als Ersatz für Jan Bülow) drehen und winden sich um ein Zentrum, das nicht existiert, obwohl es wieder und wieder motivisch durch Sprache zu bilden versucht wird. Kurzerhand benennen sie sich in „Sonderkommission für unlösbare Widersprüche“ um und führen ein weiteres Thema ein:

Foto: Phillip Zwanzig

Ein Bild sei verschwunden. Von der seitlichen, rechten Bühnenwand wird das zuvor angestrahlte Ölgemälde „Peter im Tierpark“, 66 x 46 cm groß, 1960 von Harald Hakenbeck gemalt, abgehängt, das bildfüllend den Vorschuljungen Peter in einer leuchtend blauen Jacke und einer Mütze mit Ohrenklappen zeigt. Im Hintergrund sind holzschnittartig kahle Stämme und Äste von Bäumen, zwei Wildschweine, ein Kamel und ein Pfau zu sehen. Über das Bild wird informiert, dass es zu den am häufigsten veröffentlichten und daher bekanntesten Motiven zeitgenössischer Malerei in der DDR zählt und 1967 eine Sonderbriefmarke von 25 Pfennig mit dem Motiv aufgelegt wurde. Allerdings verschwindet nicht das Bild, es wird zügig an seinen Platz an der Bühnenwand und in den Lichtspot zurückgehängt. Es fehlt Peter, Peters Porträt ist ausradiert, statt seiner ist nun eine weiße Fläche in der Form seines Körperumrisses zu sehen. Peters Verschwinden wird auf das Jahr 1991 datiert. Und wieder dreht und windet sich die Sonderkommission für unlösbare Widersprüche, diesmal um die Frage, wo Peter sein könnte (im Swimmingpool, zu Hause, im Theater, in einer Berliner Kneipe?) oder was Peter sein könnte (ein Bauarbeiter, ein Opernsänger, ein Schuster, ein Fußballspieler, ein Maler, ein Wirt, ein Tierpfleger?). Nicht enden wollende, assoziative Aufzählungen kreisen Peter ein, um ihn ausfindig zu machen und verlieren sich dabei in ausufernden Spekulationen. Auf die Fragen „Was hat das jetzt mit Peter zu tun?“ und „Wie wird das alles zusammengehalten?“ folgt nur noch ein weiterer Verweis und zwar auf „Peter und der Wolf“, dem Musikmärchen von Prokofjew, das 1972 von Rolf Ludwig bei Eterna eingesprochen wurde. „Was heißt das jetzt?“ fragt einer der Darsteller provozierend, setzt nächste Irritationen, diesmal zwischen der Bühne und dem Souffleur in Gang und macht damit deutlich, dass wir alle Behinderungen im Generieren und im Austausch von Sinn unterworfen sind.

Foto: Phillip Zwanzig

Zwischenzeitlich ist das Gemälde kurzzeitig in einem der vielen und sich vertauschenden Koffer der Reisenden a.k.a. Sonderkommission verschwunden, die sich nun auch noch zu einer Hehlerbande wandelt. Namen wie Harry Eisenbieger, Viktor Lustig, Freddy Falconetti, Charlie der Manager, Franziska Fröhlich und Benjamin Blümchen (und noch weitere) zirkulieren auf der Bühne, zusammen mit dem Versuch einer detailgetreuen Rekapitulation der anvisierten Bahnhöfe Berlins und Deutschlands: Wie in dem Klassiker der Merkspiele „Ich packe meinen Koffer…“ scheitert die Aufzählung der Reisestationen, meist sind es Alliterationen, also benachbarte Wörter oder Bestandteile von Zusammensetzungen, die mit dem gleichen Anfangslaut starten: „Ludwigslust – oder war es Lichterfelde?, Schwerin – Nein, Stralsund!“ Und immer wieder und wieder wiederholen dabei die Schauspielenden den Satz, dass es keine falsche Richtung gäbe, es dauerte höchstens etwas länger. Diese Iteration wird zu einem Running Gag und in dieser Funktion zu einem konstruktiven Moment des Stücks, das als solches aber grundsätzlich, selbst von den Schauspielenden infrage gestellt wird: Der Mord im Regionalexpress sei kein Mord, denn es gäbe keine Leiche und Peter sei aus dem Bild ausgestiegen. Eines Tages aber würde Peter wieder auftauchen – und damit implodiert selbst der Handlungsverlauf. Nicht nur existiert kein Thema, kein Motiv, kein physischer Körper und kein sachlicher Zusammenhang, es existiert auch ohne ein Ende kein Ereignisverlauf – und damit kein Stück? Die Geschichte „eines Verlusts von Biographie und Bedeutsamkeit, von einem Land und seinen Leuten, von vielen Orten“, wie Christian Rakow in seiner Rezension schreibt, der Abend „über das Ausradiertsein von ostdeutscher Erfahrung“, wie Rakow die beiden Körperumrisse auf dem Bühnenboden und in dem Bild an der Bühnenwand resümiert, kulminiert weder in einem erzählbaren Ende, noch in einem Zukunftsszenario.

Foto: Phillip Zwanzig

Als lauthals aus dem Ensemble die Frage gestellt wird, ob wir hier eigentlich in einem Theater oder auf einem Bahnhof seien und ob der Titel des Stücks [sic] überhaupt maßgeblich sei, weicht alles auf: Begleitet von einer Playlist aus Popsongs, Filmmusiken und Evergreens simulieren die Reisenden a.k.a. Sonderkommission a.k.a. Hehlerbande in ihrem Reisewagon aus OSB-Platten, der von ihnen zwischenzeitlich händisch mangels fehlender Drehbühne mehrfach um seine eigene Achse gedreht wurde, verschiedene soziale Begegnungsformate: sie feiern und tanzen, sie werfen mit Schallplatten um sich und spielen Dart, sie spielen Tischtennis, umarmen und freuen sich. Und sie halten sich der Reihe nach das ausradierte Peter-Bild kompensatorisch über ihre Gesichter. Diese Freude kulminiert in dem glücklichen Abschlussapplaus mit Bravo-Rufen aus dem Publikum. Oder existierte noch etwas dazwischen? Vermutlich …

Foto: Phillip Zwanzig

Nachtrag:

Post-Postdramatisches Theater, am Beispiel von „Mord im Regionalexpress“, von Milan Peschel & dem RambaZamba-Ensemble Berlin

Das Post-Postdramatische Theater folgt auf das Postdramatische Theater, das seit den 1990er Jahren eine performanceorientierte Variante des Theaters ausformuliert (hat). Der Begriff wurde maßgeblich durch die gleichnamige Publikation des Theaterwissenschaftlers Hans-Thies Lehmann von 1999 geprägt.

Das Post-Postdramatische Theater setzt die Arbeit das Postdramatischen Theaters fort und dreht dessen Kennzeichen an manchen Stellen weiter: Nicht nur werden der Plot und die Theatermechaniken zerlegt, es wird auch der Sinn dieses Zerlegens zerlegt. Diese Dekonstruktion der Dekonstruktion ist durch folgende Charakteristika geprägt (Ableitungen durch „Mord im Regionalexpress“, von Milan Peschel & dem RambaZamba-Ensemble):

- leere und leerbleibende Spuren

- keine sinnfälligen Referenzen

- Dezentrierung

- Themenersatz und Themenvervielfältigung

- Spekulationen

- Absurditäten

- Identitätswechsel

- Sprachverwirrungen

- Sprachverlust

- Grundskepsis gegenüber Sprache und Bedeutungsgewinnen (Semantik)

- Grundskepsis gegenüber Sprache als Kommunikationsinstrument für den Austausch von Informationen

- Präsenz von Körpersprache/n

- scheiternde Rekapitulationen

- Funktionswechsel

- Unsicherheiten

- Running Gags

- Logiklosigkeit

- Sinnentleerungen

- Verzettelungen

- Simulationen

- Redundanzen

- Wiederholungen

- Improvisationen

- Klamauk

- Slapstick

- Genrereferenzen, die ins Leere laufen

Im Ergebnis der De-Montage-Technik entsteht (k)ein Stück.

Mit: Christian Behrend, Jan Bülow, Moritz Höhne, Franziska Kleinert, Anil Merickan, Joachim Neumann, Hieu Pham, Zora Schemm

Bühne: Magdalena Musial, Kostüm: Nicole Timm, Dramaturgie: Juliane Koepp, Technische Leitung: Stephan Lux, Licht: Anton Seidlitz, Ton: Amir Arsalan Shiri Varnamkhasti, Regieassistenz: Dalina Schambach, Regiehospitanz: Jule Cichon, Kostümhospitanz: Courtney Dugan.

Weitere Rezensionen:

Barbara Behrendt: Ist das hier ein Theater oder ein Bahnhof?, 23.2.2025, in: rbb24, https://www.rbb24.de/kultur/beitrag/2025/02/kritik-mord-im-regionalexpress-ramba-zamba-theater.html

Thomas Irmer: RambaZamba Theater Berlin: Riesenspaß mit Hintersinn, in: Theater der Zeit, https://tdz.de/artikel/7294e1eb-a359-45ed-a22c-86e4702601ff

Peter Laudenbach: Wem hier nicht das Herz aufgeht, der hat keines, 24.2.2025, in: Süddeutsche Zeitung, https://www.sueddeutsche.de/kultur/rambazamba-theater-berlin-menschen-mit-behinderung-li.3206466?reduced=true

Ulrich Seidler: „Mord im Regionalexpress“: Mit Milan Peschel und den Rambazambas Bahnhof verstehen, 23.2.2025, in: Berliner Zeitung, https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/theater/mord-im-regionalexpress-mit-milan-peschel-und-den-rambazambas-bahnhof-verstehen-li.2301182