Nachdem in den bisherigen 23 Jahren der Intendanz Frank Castorfs die produktionsästhetische Ebene erprobt und die Multimedialität der Inszenierungen experimentell auf der Volksbühne (Liveperformance, Video, Bühne, Sound, Licht) ausdifferenziert wird, scheinen Castorf/Neumann ihre aktuelle Inszenierung der Brüder Karamasow nun auf das Rezeptionsverhalten ihres Publikums auszurichten und sowohl die ästhetische Erfahrung (1) als auch den theoretisierenden Umgang (2) herauszufordern.

Nach „Dämonen“, „Erniedrigte und Beleidigte“, „Der Idiot“, „Schuld und Sühne“ und „Der Spieler“ hat die Berliner Volksbühne Dostojewskis letztes großes Werk, geschrieben zwischen 1878 und 1880, in der Inszenierung von Frank Castorf auf die Bühne von Bert Neumann gebracht: Vier Brüder im Kampf um und mit ihrem Vater Fjodor, eine Geschichte um den Mord an dem Vater als ein erzählerisches Geflecht aus Schuld, Moral, Religion und Religionsgeschichte, Psyche, Familienaufstellung, Politik, Geschlecht, Glaube, Erziehung, Bildung, Emanzipation und Kultur. (Inhaltliche Ausdeutungen hier und hier, Szenenbilder hier).

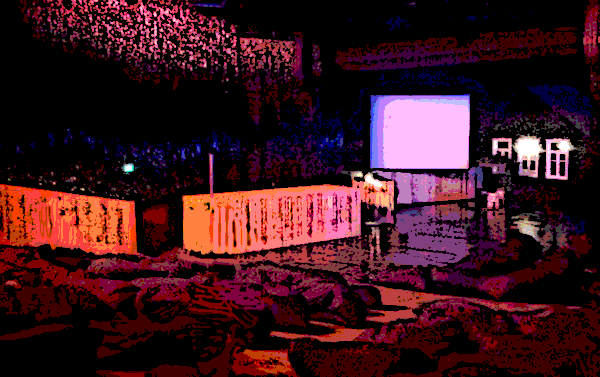

Diese Geschichte wird im Haus der Volksbühne in sich an- und ineinander anschließenden Räumen inszeniert: in einer für das Publikum blick-unzugänglichen Sauna mit dampfendem Edelstahlrohr und anderen Holzverschlägen, im Esszimmer eines Jagdhauses in der weiten Tiefe der Bühne, in das das Publikum in der Ferne durch die Fenster einsehen kann, in einem russisch-orthodoxen Gebetsraum, der sich irgendwo im Haus der Volksbühne befindet, in einem Gartenpavillon, der beinahe als einziger „Raum“ mit direkten Blicken zugänglich ist, davor ein Wassergraben, den alle Schauspieler durchqueren (müssen), ein Wohncontainer im Rücken des Publikums, dessen zwei Etagen mit einer Feuertreppe verbunden sind, die eindringlich metallische Geräusche erzeugt, wenn die Schauspieler hoch- und runterlaufen, runter- und hochlaufen, deren Innenleben aber wie das der uneinsichtigen Sauna oder des Gebetsraumes oder der vielen Gänge neben der Bühne, auf dem Dach oder im Keller durch live gestreamte Videobilder auf einer großen, schräg auf der Bühne installierten Leinwand zu sehen sind. Die Bühne selbst, die zum Teil auch vom Publikum besetzt ist, ist größtenteils leer, denn sie löst sich in einen, mit schwarzer Folie ausgelegten Längsraum durch den Saal auf, in dem Bewegung, Geschwindigkeit, Tempo gemacht werden können. Überall und immerzu befinden sich alle in einem dauerhaften Transit und in permanenter Mobilität und Überstürzung – außer dem Publikum.

Wie in einem Fuchsbau existieren/entstehen Transiträume mit nur wenigen Aufenthaltsräumen, einige von ihnen sind verstopft, haben keine Ausgänge, stoppen oder verzögern nur kurz die Bewegung, die Unruhe, das Heimat-, Rast- und Uferlose, brechen es nie ab. Hier wie da findet Handlung statt, die ihrerseits das Haus der Volksbühne in der Vertikalen, aber auch in der Horizontalen vermisst und durchwandert, besser rastlos und exzessiv durchläuft. Selbst vom Dach wird parallel zu religionsphilosophischen Monologen ein Blick auf Berlin und die Welt geworfen – es öffnen sich Räume, ungenutzte Räume, unpräsentierte Räume, ungesehene Räume, unbesuchte Räume, unnütze Räume, undefinierte Räume, unerwartete Räume, namenlose Räume, nicht nur im Haus der Volksbühne, auch im Kopf der Besucher, wenn den auf der Bühne ungesehenen, aber von Kameras begleiteten Schauspielern imaginativ im Haus zu folgen und eine Ordnung ihrer Bewegungen und Aufenthalte herzustellen versucht wird – ja, so die politische Erkenntnis, es existiert Potential, nur ist dieses als Möglichkeitsraum zu aktualisieren.

Und wie die verschlungenen Räume, deren Umstrukturierungen Auswirkungen auf das ganze Haus, auf die Putzpläne, die Aufsichtszeiten, die Kantine etc. hat, faltet sich auch der Textkorpus zu polychronen Erzählsträngen der handelnden Personen auf: der zügellose Patriarch Fjodor Karamasow (Hendrik Arnst), der zerrissene Kämpfer Dimitri (Marc Hosemann), sein predigender Bruder Iwan (Alexander Scheer), der vermittelnde Aljoscha (Daniel Zillmann), ihr manipulierbarer oder manipulierender Halbbruder Pawel (Sophie Rois), die bipolare Gruschenka (Kathrin Angerer), die dauerklagende Katerina (Lilith Stangenberg), die selbstzerstörerische Lisa (Margarita Breitkreiz), der Teufel in Nerz und auf Spitzenschuhen (Jeanne Balibar). Den SchauspielerInnen wird in dieser Inszenierung alles abverlangt: Sprech- und Gesangsqualitäten, Schreien und Zetern auf annähernd durchgängigem Top-Level-Pegel, Körperbewegungen, Nacktheit, nasse Schuhe… Der Mensch wird als Homo Sacer in (s)einem nackten, bloßen Leben performiert, er hat nichts außer sich selbst, und auch das Selbst ist in ständiger Gefahr – der Homo Sacer in Permanenz.

Polyphon schieben sich auch die Soundspuren ineinander, von russisch orthodoxen Chorälen, 80er Jahre Pianoromantizismen, Tiergeräuschen, Jazz, E-Gitarrensoli, Chansons, Filmmusik, Pop, Heavy Metal… (Musik: Wolfgang Urzendowsky, Ton: Klaus Dobbrick), eine großräumige und eindrucksvolle Melonenschlachtung findet bei „Je t’aime„, dem legendären Duett von Serge Gainsbourg mit Jane Birkin (zuvor mit Brigitte Bardot) statt. Es entfaltet sich ein räumliches, inhaltliches, szenisches, akustisches rhizomorphes System, ein wucherndes, fliehendes, unbestimmtes, deterritorialisiertes, schwer zuordbares, sprunghaftes, sich ausdehnendes, verschlungendes, sich ständig modifizierendes, unfertiges, permanent werdendes Etwas, das Linearität und Zentralperspektive aufhebt und das Dogma der Bühnenanwesenheit bei gleichzeitiger Einlösung paradox auflöst (Kameras: Andreas Deinert, Mathias Klütz, Adrien Lamande, Videoschnitt: Jens Crull).

Vorläufer dieses Rhizoms in der Form von zum Teil vergänglichen und unzugänglichen Situationen sind vereinzelt in der Kunstgeschichte zu finden: etwa bei Schwitters Merzbau in Hannover (seit 1923, 1943 zerstört), eine konstruktivistische Kombination aus Gegenständen, Funktionen, Konzepten und Materialien, expressionistischen und dadaistischen Einfällen. Oder auf der 1. Internationalen Dada-Messe in Berlin 1920 oder den beiden berühmten Surrealistenausstellungen 1938 in Paris und 1942 in New York, auf denen Gemälde neben Objekten neben dekorierten Räumen neben Gebrauchsgegenständen neben Beleuchtungen neben Kaffeegeruch neben Performances neben Möbeln… inszeniert wurden. Es folgten in den 50er Jahren Allan Kaprows Happenings und Räume, dann die Fluxus-Aktivitäten, Edward Kienholz, Claes Oldenburg, George Segal, Lucas Samaras, später dann die Räume von Ilja Kabakow, Christian Boltanski, Jason Rhoades, Paul McCarthy, John Bock und Gregor Schneider bis hin zu den aktuellen Inszenierungen von Signa, die allerdings nicht der bildenden, sondern der darstellenden Kunst zugeordnet werden. Aber auch zu Marcel Duchamps Ready-mades, der Boites-en-valis (Schachtel im Koffer) oder dem Großen Glas, und zu Marcel Broodthaers‚ Musée d’Art Moderne, Département des Aigles (1968-1972) sind Bezüge denkbar, wenn Narrative qua Assoziationen, Aussichten, Referenzen, Antäuschungen, Leerstellen, Andeutungen virtualisiert, d. h. hergestellt werden.

(1) Diese aufgelöste Linearität, Ungleichzeitigkeit, Einheitlichkeit und Zentralperspektive in Form von überlagerten Bildern, multiplizierten Blicken, fragmentierten Szenen und unterschiedlich medialisierten Handlungen rezipiert das Publikum liegend. Liegend auf schwarzen Jutesäcken in 2-er und 5-er-Größe, die zu unterschiedlichen Sitz- und Liegevarianten vom Publikum selbst formbar wären, sich aber meistenteils als horizontale Liegefläche bewähren, auf denen in aller Privatheit zu Dostojewski gelümmelt, geschlafen und gekuschelt wird. Inmitten des leichten, flirrenden, beweglichen Theaterkörpers – die Holzpanäle der Wände des großen Hauses sind mit einem schwarzen Tuch verhängt, darüber glänzen raumhoch schwarze, flitternde Magnetbandstreifen –, inmitten also der in Bewegung versetzten Statik von Theatermauern, Theatergrundriss, Theaterfunktionen, Theaterabläufen, Theatergeschehen und Theaterdogmen nun liegen die horizontalen Rezipientenkörper, die sich über die sechseinhalb Stunden Spielzeit (mit einer Pause) in eine skulpturale Statik begeben und mit den Sitzsäcken und dem Boden regelrecht verschmelzen.

Denn der Zuschauerraum wurde im Oktober 2015, d. h. nicht eben beiläufig in der Theaterpause, sondern inmitten der Spielzeit von den Stuhlreihen befreit und, so wird erzählt und bedeutungsschwer metaphorisch aufgeladen, in Bert Neumanns letzter Entscheidung vor seinem plötzlichen Tod Ende Juli 2015 mit schwarz-grau meliertem Asphalt versiegelt. Der Raum, der obligat, unwiderruflich, unhinterfragt der Öffentlichkeit zugänglich ist/gemacht wird, ist nun: unzugänglich, dem Publikum entzogen. Ob unter der nun begehbaren, leicht angeschrägten Fläche der Raum mit Asphalt (oder einem anderem Material) ausgefüllt wurde, sich somit das Baumaterial in den gesamten Raum ergießen konnte und einen kompakten unterirdischen, unsichtbaren Baukörper geformt hat? Der Zuschauerraum als dreidimensionales, unsichtbares Memorial? Eine Reminiszenz an Vergangenes? Eine nun musealisierbare Totenmaske? Oder handelt es sich wie im Straßenbau um eine abdeckende Schicht, die wie eine Grabplatte auf eine plane Unterkonstruktion aufgetragen wurde? Der Asphalt ruft einen Phantomschmerz hervor und erinnert schmerzvoll, wahrnehmbar und ansichtig an den (öffentlichen) Raum, der noch bis vor kurzem, ohne ihn als Raum im Allgemeinen, als politischen Raum im Besonderen zu bemerken, gegen die Zahlung eines Eintrittsgeldes zugänglich war.

Bewegt auch Ihr Euch!, so scheinen Castorf/Neumann ihrem Publikum abzuverlangen…

(2) …aber auch den theoretisierenden Rezipienten zuzurufen, die hier auf ein Angebot für die Zukunft des Theaters stoßen: Denn wie soll und kann hinreichend theoretisiert werden, wenn sich künstlerische Produktionen komplex und kontingent zeigen und sich quer durch alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen (Kunstgeschichte, Musik-, Film-, Bild-, Kultur-, Literatur-, Theaterwissenschaften) ziehen, die allesamt Dechiffrierungen der eingestreuten Meme, Referenzen, Zitate und Zoten anbieten könnten. Gefordert wären für das Stück:

- filmtheoretische Kompetenzen, um die shots, takes, close ups, pov (point of view shots), oss (over the shoulder shots), pannings, zooms, fades, life cuts etc. zu analysieren,

- Sound-Kompetenzen, um die Atmospären, Effekte, Geräusche, Sprachen, Musiken zu benennen,

- musikalische Kenntnisse, die den Einsatz von Jazz, Chanson, Hip Hop, Filmmusik, Fahrstuhlmusik, Pop, Punkrock kennzeichnen,

- bildwissenschaftliches Know-How, um den „Toten Christus im Grabe“ von Hans Holbeins d. J. (1521/22), ein Schwarz/Weiss-Porträt des jungen Stalins, ein Kabinett mit raumgreifenden, labyrinthischen Wandmalereien im Stil von Peter Kogler und schwarz/weiss Porträts von weiblichen Popikonen etwa wie Courtney Love zu referenzieren,

- (pop)-kulturelle Kompetenzen, um aufblasbare Sexpuppen, die Farben rosa, pink und lila, T-Shirt-Aufdrucke, Leuchtreklamen oder Revoluzzerchiffren zu erklären,

- literaturwissenschaftliches Verständnis, um Textzitate von Schiller, aus der Bibel oder von DJ Stalingrad (Petr Silaev) zu erkennen,

- psychologische Kenntnisse, um Schizophrenien, Hysterien, Paranoias, Bipolaritäten, Borderlines, Narzismen, Ödipuskomplexe, Epilepsie, Vatermord, Inszest, Sado-Maso zu bestimmen,

- theologisches, philosophisches oder systemisches Wissen, um zu Gott, Engeln, Hölle, Barmherzigkeit, Mord, Vergebung, Liebe und Konstrukte verschiedener Religionen (Liberalismus, Orthodoxie) beizutragen.

Und damit wären Kunstkritiker gefordert, die über ein Disziplinengrenzen sinnvoll entgrenzendes Studium fundamentale verfügen.

Birte Kleine-Benne